基于心率区间控制的体育跑步方案协同训练研究与实践

2025-05-13 02:16:28本文围绕“基于心率区间控制的体育跑步方案协同训练研究与实践”这一主题,探讨了如何通过心率区间控制来优化跑步训练效果,提升运动员的综合素质。文章从心率区间控制的基本理论出发,详细阐述了在体育跑步训练中,心率区间控制的具体应用、协同训练的优势与方法、个体差异对训练效果的影响以及心率监测与数据分析在训练中的重要性等方面。通过理论与实践相结合,提出了一种科学有效的训练方案,旨在帮助运动员实现最佳运动表现。文章最后对这一训练方案的实施效果进行了总结,阐述了其对提升运动能力和训练效果的积极作用。

1、心率区间控制的基本理论

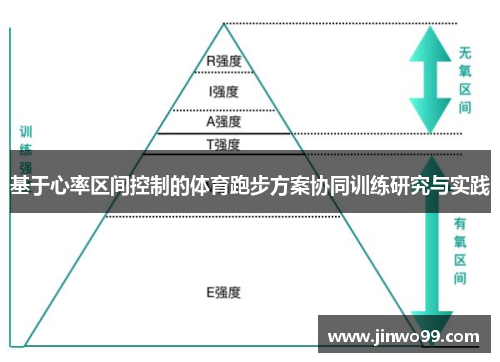

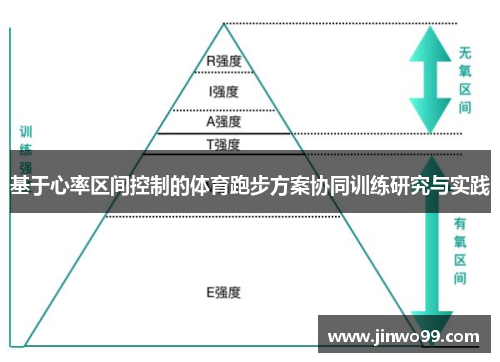

心率区间控制是一种基于心率变化规律的运动训练方法,核心思想是通过调节运动强度,使运动员在特定的心率范围内进行训练,以达到最佳的训练效果。心率区间的划分一般依据最大心率与安静心率来确定,其中最大心率通常可以通过“220-年龄”公式进行估算,而安静心率则是指在清晨醒来时测量的心率值。

根据运动强度的不同,心率区间一般分为五个阶段:轻度运动区、脂肪燃烧区、有氧耐力区、无氧耐力区以及最大努力区。不同的心率区间对应不同的训练目标,轻度运动区适合提高基础体能,脂肪燃烧区主要用于脂肪代谢,而有氧耐力区则有助于提高心肺功能和耐力水平。通过合理的心率控制,可以精确掌控训练强度,避免过度训练或训练不足的情况发生。

心率区间控制不仅能帮助运动员在训练过程中保持合适的强度,还能根据运动员的身体状况实时调整训练负荷,最大限度地提高训练效率。通过监测心率,教练员可以更精确地了解运动员的身体反应和恢复状况,从而为运动员制定个性化的训练方案。

2、心率区间控制在跑步训练中的应用

在跑步训练中,基于心率区间控制的训练方法能帮助运动员实现更精确的训练目标。首先,运动员可以根据心率区间的划分来调整跑步速度,确保训练强度符合个人的生理需求。例如,处于脂肪燃烧区时,运动员可以保持较低的跑步强度,以促进脂肪的消耗;而在有氧耐力区时,运动员则应保持较为适中的跑步速度,以提高心肺耐力。

其次,心率区间控制有助于避免运动员的过度训练。在传统的跑步训练中,运动员往往难以精确掌控运动强度,容易出现过度训练的现象,导致疲劳积累或运动损伤。通过实时监测心率,运动员可以在达到最大心率区间前及时调整训练强度,避免身体过度负荷。

MGM电子娱乐游戏平台最后,心率区间控制也能够帮助运动员更好地进行恢复训练。恢复训练阶段通常要求运动员的心率保持在低强度区间,通过轻度的跑步或其他低强度运动来促进身体的修复。心率监测可以确保运动员的训练强度不会过高,从而避免对身体产生不必要的负担。

3、协同训练方法与效果分析

协同训练是一种通过多种训练方式相结合,以实现更高效的运动训练的方式。在基于心率区间控制的跑步训练中,协同训练方法常常与其他运动模式(如力量训练、柔韧性训练等)相结合,通过综合提高运动员的各项身体素质,达到更好的训练效果。

在协同训练中,心率监测是非常关键的一环。通过结合力量训练与跑步训练,运动员可以在不同的训练模式下调节心率,以确保各项训练的强度和效果。例如,在进行力量训练时,运动员的心率可能较低,但通过跑步等有氧运动来提高心率,可以在不同的训练模式间实现心率的协同控制。

协同训练能够帮助运动员全面提高体能,增加训练的多样性,减少单一训练模式带来的疲劳感和训练倦怠。通过合理设计训练计划,并结合心率区间控制,运动员可以在提高有氧能力的同时,增强力量、灵活性和协调性,最终提升运动表现。

4、个体差异与心率区间控制的个性化训练

不同个体的身体状况、运动能力和生理特征各不相同,这使得心率区间控制的训练方案需要因人而异。个体差异是制定个性化训练计划时需要重点考虑的因素之一。例如,年龄、性别、体重、运动经验等都会影响最大心率的计算与心率区间的设定。

在实际训练中,教练员需要根据运动员的体能水平和健康状况来调整心率区间,以便更好地适应每个人的训练需求。例如,年长者或初学者的最大心率较低,因此需要减少高强度区间的训练比例,而经验丰富的运动员则可以在更高强度的区间进行训练,以提高其运动表现。

个性化的心率区间控制不仅能够提升训练效果,还能降低运动伤害的风险。通过精确掌控每个运动员的训练强度,可以避免过度训练和过高强度的运动带来的不良后果,从而让每个运动员都能够在合适的强度下完成训练,获得最佳的训练效果。

总结:

基于心率区间控制的跑步训练方案是一种科学的训练方法,能够通过精准的心率监控,帮助运动员优化训练强度,避免过度训练,并且通过合理的心率区间划分,提升运动员的有氧耐力、脂肪燃烧及心肺功能。协同训练的引入,则进一步提高了训练的多样性和全面性,使得训练效果更加显著。

在实际应用中,个体差异的考虑使得训练更加个性化,符合每个运动员的实际需求,从而提高了训练的效率与安全性。通过不断优化心率区间控制与训练方案,运动员不仅能够提高运动表现,还能够促进身体健康,达到理想的运动效果。